Anzeige

«Signalisieren: Ich höre Euch und ich bin da»

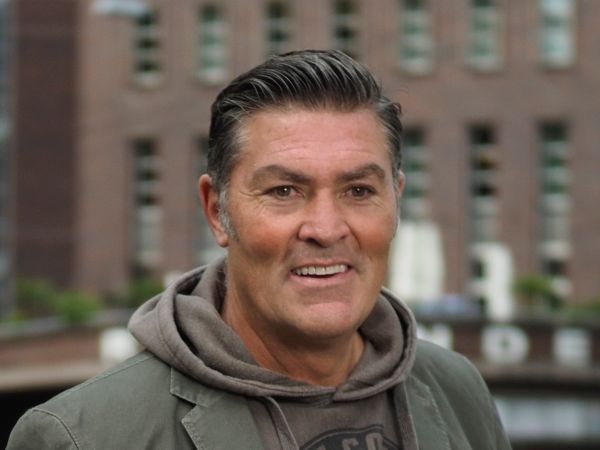

Mit dem Pilotprojekt «Tür an Tür» will die Stadt Bern Menschen ermutigen, bei häuslicher Gewalt in der Nachbarschaft aktiv zu werden. Projektleiterin Eva Hauser zieht nach den ersten zwei Jahren eine positive Bilanz und freut sich über die Solidarität, die das Thema in Bümpliz und Bethlehem ausgelöst hat.

Mit Eurem Projekt wollt Ihr die Nachbarschaft für häusliche Gewalt sensibilisieren. Warum gerade die Nachbarschaft?

Weil das Umfeld von Betroffenen häuslicher Gewalt meist als erstes mitbekommt, was läuft. Das sind einerseits die Nachbarn und Nachbarinnen, die direkt mithören, aber auch das weitere Umfeld wie die Bäckerin oder der Coiffeur, die vielleicht bemerken, dass es einer Kundin nicht gut geht. Wir wollen diese Leute ermutigen, aktiv zu werden.

Und wie soll man aktiv werden?

In der Situation selbst: Ich-Botschaften machen, Anschuldigungen vermeiden und höflich bleiben. Z. B.: Ich habe etwas gehört und mache mir Sorgen. Und sein Tun verbalisieren: Ich gehe jetzt wieder, aber ich höre Euch und beim nächsten Mal rufe ich die Polizei, weil ich will, dass es in diesem Haus allen gut geht. Das Wichtigste ist, dass man etwas unternimmt und nicht nichts. Wichtig ist auch, dass man dem Opfer keine Mitschuld gibt, also sich klar gegen die Gewalt positioniert, auch wenn man für die schwierige Situation, in der die Tatperson ist, durchaus Verständnis haben kann. Oft braucht es auch Geduld, zum Beispiel wenn es dem Opfer schwerfällt, sich aus einer Situation zu lösen oder es auch gar nichts verändern will. Ganz wichtig: Sprecht die Personen im Nachgang alleine an!

Ein Vorschlag in eurer Broschüre ist: Läuten gehen und nach Mehl fragen. Was ist hier die Idee?

Wir nennen das eine «paradoxe Intervention». Es kann helfen, die Gewaltspirale zu unterbrechen und einen Moment der Ruhe in die Situation zu bringen, ohne dass man sich selber fest exponiert. Und man signalisiert: Ich höre Euch, und ich bin da.

Wann sollte man die Polizei rufen?

Es gibt kein allgemeingültiges Rezept. Aber wenn es eine akute Situation ist und man selber nicht hingehen möchte, kann man sie immer rufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig

Ihr seid als erstes nach Bern-West gegangen. Warum?

Einerseits weil dort die Strukturen der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit VBG stark sind und wir darauf aufbauen konnten. Das Thema häusliche Gewalt wurde an die VBG herangetragen als Bedürfnis, diese zu thematisieren. Ausserdem kommen Stressfaktoren wie tiefes Einkommen oder enge Wohnverhältnisse, die Gewalt begünstigen, in Bern-West häufig vor.

Warum fokussiert Ihr auf Gewalt in der Partnerschaft und nicht auch auf Gewalt gegen Kinder?

Das sind in erster Linie pragmatische Gründe, weil man sonst noch viel mehr Informationen zu Beratungsangeboten hätte weitergeben müssen. Aber in unseren Schulungen haben wir intergenerationelle Gewalt auch thematisiert und wissen, dass sie die Leute beschäftigt.

Was soll man machen, wenn man als Nachbarin mitbekommt, dass Kinder Opfer sind von Gewalt?

Grundsätzlich kann man ähnlich reagieren wie bei Erwachsenen. Das Gespräch suchen mit den Eltern, Ich-Botschaften senden, ein klares Nein zu Gewalt signalisieren bei gleichzeitigem Verständnis für schwierige Situationen, Adressen weitergeben von Beratungsstellen. Mit allem zeigt man: Ich bekomme mit, was läuft.

Kinder sind auch betroffen, wenn sie nicht selber Zielscheibe der Gewalt sind, sondern sie miterleben müssen. Wie kann man sie unterstützen?

Bei älteren Kindern kann man zum Beispiel die Notrufnummer für Kinder und Jugendliche 147 weitergeben. Kleineren kann man sagen, dass man da ist für sie. Dort kommt dann aber auch der Moment, wo man Entscheidungen treffen muss, etwa ob man die KESB einschalten soll. Auch hier kann man sich beraten lassen.

«Tür an Tür» soll «sozialräumliche Unterstützungsstrukturen» schaffen. Unter anderem über Schlüsselpersonen. Was heisst das genau?

Schlüsselpersonen können Leute sein in Quartierzentren, aber auch solche, die einfach gut vernetzt sind. Wir haben sie über unser Projekt informiert und Schulungen gemacht, etwa in der Kirche, im Frauentreff, im Quartiertreff. Dort ging es erstens darum, häusliche Gewalt zu erkennen, zweitens haben wir Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Insgesamt haben wir mit 30 durchgeführten Schulungen rund 400 Leute direkt erreicht, die das Wissen nun in ihre Netzwerke tragen.

Ihr wolltet mit «Tür an Tür» das «ganze Quartier durchdringen». Wie ist die Resonanz?

Wir haben eine Evaluation gemacht und die Schulungen kamen sehr gut an. Die Leute konnten sich Wissen aneignen und haben das auch weitergegeben. Das Thema ist schwer, aber dass wir etwas unternehmen dagegen, stiess überall auf positives Feedback. Alle fühlen sich verantwortlich. Diese «aktive Zeugenschaft» wollten wir ansprechen und das ist auch gelungen.

Was hat weniger gut funktioniert?

Was es noch mehr brauchen würde, ist Männerarbeit. Vielleicht sollte man eine Männerorganisation ins Boot holen im Vorfeld. Männer, die sich einbringen und gegen häusliche Gewalt positionieren, sind ein wichtiges Zeichen.

Das Projektjahr in Bern-West steht vor dem Abschluss. Was ist da geplant? Was wird bleiben?

Zum Abschluss, am 3. April um 16 Uhr, können wir im Tscharni-Ladenzentrum ein grosses Wandbild montieren, dazu gibt es ein Apéro. Weiterhin werden die Gemeinwesenarbeit und wir im Stadtteil zum Thema präsent sein. Wir werden auch noch weitere Schulungen durchführen und prüfen eine mobile Beratungsstelle und eine Austauschgruppe für Schlüsselpersonen.

Was nehmen Sie selber mit aus diesem Jahr in Bern-West?

Ich habe sehr wenig Negatives erlebt und hatte viele schöne Erlebnisse. Was mich sehr berührt hat, ist die Offenheit und die Solidarität im Stadtteil und die hohe Bereitschaft, sich einzubringen.

Hat Sie etwas überrascht?

Ich bin auch heute noch immer wieder erstaunt, wie viele Leute von häuslicher Gewalt betroffen sind oder Betroffene im Umfeld haben.

Projekt «Tür an Tür»

Das Projekt «Tür an Tür» der Stadt Bern war als Pilot auf drei Jahre befristet und wurde im Stadtteil 6 eingeführt. Nun zieht es weiter in einen neuen Stadtteil. Es läuft unter dem Dach der Fachstelle Häusliche Gewalt und Stalking des EKS der Stadt Bern und wird in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit umgesetzt. Projektleiterin Eva Hauser ist zuständig für die Konzeption, Organisation und Durchführung. Mehr Infos unter www.bern.ch/türantür.

Istanbul-Konvention im Kanton Bern

Die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt trat für die Schweiz 2018 in Kraft. Im Kanton Bern wurden dazu 24 Massnahmen geprüft oder umgesetzt, unter anderem Angebote zur Gewaltprävention und eine kantonale Hotline.